- Written by Shafiul Azam

- Category: গবেষণা ফিচার

ড. খান কামাল উদ্দিন আহমেদ* ও মোঃ শরিফুল ইসলাম**

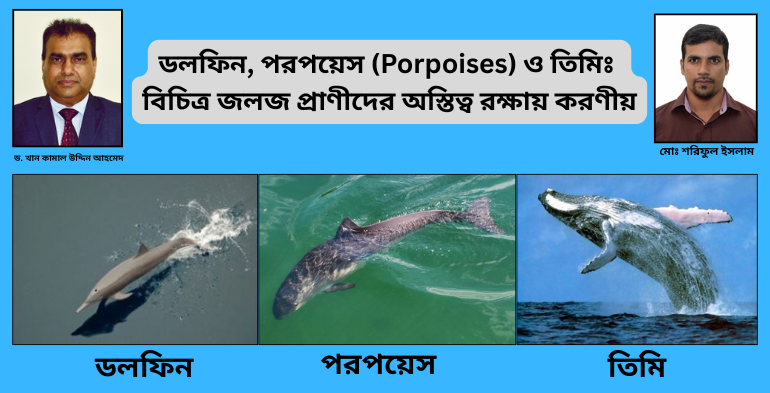

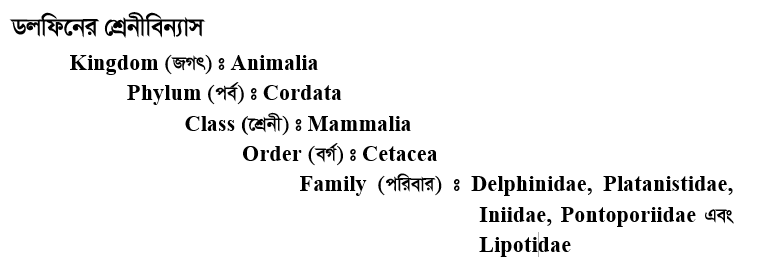

বাংলাদেশের নদ-নদী এবং সুন্দরবনের জলাধারে হঠাৎ করে একধরনের বড় সাইজের জলজ প্রাণীকে ভেসে উঠে ডুবে যেতে দেখা যায়। অনেকে মাছ বলে ভুল করলেও এটি আসলে একধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী। এটি সারাবিশ্বে ডলফিন নামে পরিচিত হলেও বাংলাদেশে অধিকাংশ লোক এটিকে শুশুক নামেই জানে। ডলফিন এর ন্যায় পরপয়েস এবং তিমি, এরাও মাছ নয় (চিত্র-১)। এরা আমাদের মতই স্তন্যপায়ী প্রাণী।

ডলফিন শব্দটি এসেছে প্রাচীন গ্রীক “ডেলফিন” থেকে, যার অর্থ “গর্ভ”। একটি অনুমান হলো যে, গ্রীকরা, যারা প্রায়শঃই প্রকৃতিক জগতের গভীর পর্যবেক্ষক ছিল, তাঁরা তাদের “গর্ভ-মাছ” হিসেবে ভেবেছিল, কারণ তারা স্তন্যপায়ী প্রাণী যারা জন্ম দেয় তরুন বাচ্চা।

ডলফিনের প্রজাতি

বর্তমানে ৪৯টি ডলফিন এবং পরপয়েজ প্রজাতি রয়েছে। যাকে ছয়টি পরিবারে বিভক্ত করা হয়েছে। মহাসাগরীয় ডলফিন পরিবারটি ৩৮টি সদস্য নিয়ে এখন পর্যন্ত বৃহত্তর পরিবার ও পরপয়েজ পরিবারে ৭টি সদস্য রয়েছে এবং ৪টি নদী ডলফিন পরিবার রয়েছে, প্রতিটিতে মাত্র ১টি করে প্রজাতি রয়েছে।

উইকি প্রজাতি অনুসারে ৩৮টি প্রজাতির ডলফিন রয়েছে যা ডেলফিনিডিই বা মহাদেশীয় ডলফিন পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। এছাড়াও নদী ডলফিনের পাঁচটি প্রজাতি রয়েছে। ২০১১ সালে একটি নতুন প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। বর্তমানে মোট ৪৪টি প্রজাতির ডলফিন রয়েছে। এদের বেশীরভাগই মহাদেশীয় অঞ্চলগুলির অগভীর সমুদ্রে বিচরণ করে। ডলফিন হল একটি সাধারণ শব্দ যা ইনফ্রাঅর্ডার Cetacean-এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। এই ইনফ্রাঅর্ডারটি সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী গ্রোত্রের জন্য ব্যবহৃত হয়। Cetacean এ ডলফিন, Propoises এবং তিমি অন্তর্ভূক্ত।

মহাসাগরীয় ডলফিন বা Delphinidae হল সমুদ্রে বসবাসকারী ডলফিনের ব্যাপকভাবে বিচরণ করা পরিবার। প্রায় ৪০টি স্বীকৃত প্রজাতির সমন্বয়ে গঠিত পরিবারটিতে “ডলফিন” এর সাথে সাথে “তিমি” রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ঘাতক তিমি (Orcinus orca), Porpoises, Narwhales, Beluga whale এবং পাইলট তিমি অন্যতম। সবচেয়ে বিখ্যাত ডলফিন যেমন বোতলনোস (Tursiops truncatus) এই পরিবারের অর্ন্তভূক্ত। হত্যাকারী তিমি নাম থাকা স্বত্তেও এই সুন্দর হত্যাকারীরা তিমি নয় বরং বৃহত্তম ডলফিন। তারা তাদের বুদ্ধিমত্তা, সংস্কৃতি এবং একটি অদ্ভূত জৈবিক উপায়ে মানুষের সাথে সাদৃশ্যের জন্য সম্পূর্ণ আকর্ষণীয়। নদীর ডলফিনগুলো Iniidae পরিবারের অংশ। এর মধ্যে রয়েছে আমাজনিয়ান রিভার ডলফিন (Inia geoffrensis), ভারতীয় নদী ডলফিন, নোনা ডলফিন এবং দুঃখজনকভাবে বর্তমানে বিলুপ্ত বাইজি নদীর ডলফিন অন্যতম।

পৃথিবী জুড়েই ডলফিন দেখা যায়, বাংলাদেশে বিশেষ করে মহীসোপানের কাছের অগভীর সমুদ্রে এদের বেশি দেখা যায়। এদের দৈর্ঘ্য ১.২ মিটার (৪ ফুট) এবং ওজন ৪০ কেজি (৯০ পাউন্ড) থেকে শুরু করে ৯.৫ মিটার (৩০ ফুট) দৈর্ঘ্য এবং ১০ টন ওজন পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের ডলফিন দেখা যায়। একটি ডলফিনের গড় আয়ু প্রজাতির উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয়। বোতলনোস ডলফিন বাঁচে প্রায় ৪০ বছর এবং Orcas বাঁচে প্রায় ৭০ বছর। ভারতের জাতীয় জলজ প্রাণী হল গঙ্গাঁ নদীর ডলফিন যা সাধারণতঃ সুস রিভারি নামেও পরিচিত। এই ডলফিন প্রজাতি আইনী সুরক্ষা উপভোগ করে এবং সর্বশেষ অনুমান অনুসারে এই ডলফিনের সংখ্যা ভারতে প্রায় ১২০০ টি। ১৯২০ শতকের শুরুতে এই প্রাণীদের একটি বিশাল সংখ্যক তাদের তেল ও সার ব্যবহারের জন্য হত্যা করা হয়েছিল। ডলফিন সামাজিকভাবে দক্ষ, বুদ্ধিমান, চটপটে, আনন্দদায়ক এবং কৌতুকপূর্ণ প্রাণী যারা মানুষের সাথে অনেক মানসিক মিল শেয়ার করে। ডলফিনের বিভিন্ন প্রজাতির একটি চিন্তাকর্ষক পরিসর রয়েছে এবং এদের প্রত্যেকের একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য য়েছে। এসব কারণে অনেক দেশে ডলফিনকে খেলা দেখানো ও সামরিক কাজসহ বিভিন্ন কাজ করতে দেখা যায়।

সামুদ্রিক ডলফিন তাদের সমগ্র জীবন সাগরে বাস করে, তারা উচ্চ রক্তের, জীবন্ত বাচ্চা প্রসব করে, তাদের বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায়, এমনকি বাচ্চাদের চুলও আছে। তবে প্রাপ্ত বয়স্ক ডলফিনের শরীরে কোন লোম থাকে না। বাচ্চাগুলো সুক্ষè চুল নিয়ে জন্মায় যা জন্মের পরপরই পড়ে যায়।

ডলফিনের রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখ। এদের সামনের পাখনাগুলো বড় এবং ঘাড় নীলাভ থাকে, এদের লেজ চ্যাপ্টা এবং উপরে নীচে নাড়ে। অন্যপক্ষে, মাছের লেজ আড়াআড়ি ও ডান বামে নাড়ে। এরা সারাজীবন পানিতে বসবাস করে। নদীর বাঁকে বা মোহনায় সাধারনত একা বা ছোট ছোট দলে একত্রে দেখা যায়। ডলফিন পর্যায়ক্রমে মস্তিষ্কের একটি অংশ বন্ধ করে বিশ্রাম দেয় এবং পরে আরেকটি অংশকে বিশ্রাম দেয়। তাই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এরা ঘুমায় কখন? ডলফিন মানুষের মত অত্যন্ত বুদ্ধিমান সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রানী এবং সব স্তন্যপায়ীই দুধ উৎপাদন করে। আর বাচ্চা জন্ম দেয়া, দুধ খাওয়ানো ও লালন-পালন সবই পানির নীচে সংঘটিত হয়। এদের মাছের মত ফুলকা না থাকায় অক্সিজেন/নিশ্বাস গ্রহনের জন্য মাঝে মাঝে পানির উপরে ভেসে ওঠে, অক্সিজেন/নিশ্বাস নিয়ে আবার তলিয়ে যায়।

ডলফিন মাংসাশী বন্য প্রানী। খাবার খাওয়ার সুবিধার জন্য ডলফিনের সাধারণত ১০০-২০০ টি একই রকমের দাঁতসহ লম্বাঠে ঠোঁট থাকে। এদের দাঁতগুলো সাধারণত শঙ্কুর মতো আকৃতির হয় যাতে এটি সম্পূর্নরূপে গিলে ফেলার আগে শিকারকে আঁকড়ে ধরে এবং নিরাপদ করে গিলে ফেলে। দাঁতযুক্ত তিমিদের পরিবারের অংশ যার মধ্যে রয়েছে অরকাস এবং পাইলট তিমি যেগুলি বিশ্বব্যাপী পাওয়া যায়। প্রতিদিন প্রাপ্তবয়স্ক একটি ডলফিনের ৩০ কেজি পর্যন্ত খাবার প্রয়োজন। মাছ ও স্কুইড এদের প্রধান খাদ্য। এছাড়াও চিংড়ি, জেলিফিশ, অক্টোপাস এবংং অন্যান্য প্রাণী ধরে খায়। সামুদ্রিক ডলফিন যারা উন্মুক্ত সাগরে বসবাস করে তারা দল বেঁধে মাছের ঝাঁকে হানা দিয়ে মাছ শিকার করে থাকে। তাদের ধারালো দাঁতের মাধ্যমে সহজেই মাছ ধরতে পারে। ডলফিনরা যে ধরনের মাছ এবং অন্যান্য প্রানী খায় তা নির্ভর করে ডলফিনের প্রজাতির উপর, যেখানে ডলফিনরা বাস করে। খাদ্য অন্বেষণের জন্য বন্যপ্রানীরা তাদের আবাসস্থল ভাগ করে নেয়। ডলফিন হলো সর্বোচ্চ সমুদ্রের শিকারী, এমনকি হাঙ্গরকেও মেরে ফেলতে সক্ষম, তাই এদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যাতে বিরক্ত না হয়। ডলফিন কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের প্রতি আক্রমণাত্মক হতে পারে, অন্যান্য ডলফিন এমনকি নিজের ক্ষতিও সাধন করতে পারে।

বাকী সকল স্তন্যপায়ীর মত ডলফিন ডিম না পেড়ে সরাসরি বাচ্চা জন্ম দেয় এদরেকে বাংলায় বাছুর এবং ইংরেজীতে কাফ (Calf) বলা হয়। মা ডলফিন বাচ্চাদের দুধ পান করায় এবং যতদিন পর্যন্ত এরা নিজেদের দেখাশুনা করতে না পারে ততদিন অবধি এদের যতœ নেয়। ডলফিন বা তিমি পরিষ্কার পানি পছন্দ করে। আমাদের জলরাশিতে কোন রকমের অস্বাভাবিকতা বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন বা দুষনের কারনে কোন পরিবর্তনের বার্তা বহন করে এই ডলফিন ও তিমিরা। ডলফিনের বড় হুমকী দূষণ (রাসায়নিক), বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন, পর্যটন কার্যক্রম, নৌকা হামলা ইত্যাদি। পানির নিচে আটকা পড়লে ডলফিন দলবদ্ধ হয়ে মারা যায়। মানুষের মত ডলফিন ও তিমির বেঁচে থাকার জন্য মাছ প্রয়োজন। এরা অনেকটা দূর্বল এবং রোগাক্রান্ত মাছ ধরে খায়। আর এই মাছ ধরতে গিয়ে এরা মাঝে মধ্যেইে বিভিন্ন জালে আটকা পড়ে, তখন নিঃশ্বাস নিতে না পারায় এরা মারা যায়।

ডলফিনের বংশধর

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে যে, ডলফিনরা “মেসোনিক্স” নামক একটি খুরযুক্ত, ভূমি-জীবিত স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েছিল এবং প্রায় পঞ্চাশ মিলয়িন বছর আগে সমুদ্রে বসবাস করতে ফিরে এসেছিল। এগুলিকে প্রথম একটি বড় কুকুরের মত দেখতে হতে পারে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ডলফিন আকৃতির দেখা যায়। প্রজাতির উপর নির্ভর করে ডলফিনের রঙ সাদা, মুক্তা, এবং গোলাপী থেকে শুরু করে বাদামী, ধূসর, নীল এবং কালো রঙের হয়।

ডলফিনের গুরুত্ব

ডলফিন, পোরপয়েস এবং তিমি খাদ্য শৃঙ্খলে (Food Chain) শীর্ষে অবস্থানসহ সামুদ্রিক পরিবেশের সামগ্রিক ভারসাম্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তারা আমাদের সমুদ্রের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারে, যেমন দূষনের উপস্থিতি বা মাছের হ্রাস-বৃদ্ধি। পর্যটকদের কাছেও তারা বেশ জনপ্রিয়। পানিতে ডলফিনের উপস্থিতি সেখানে মাছের প্রাচুর্যতা নিদর্শন করে। দূষিত পানিতে ডলফিন দেখা যায় না। ডলফিন ও তিমি আমাদের অস্তিত্বের জন্য অতীব জরুরী। বিভিন্ন কারনে এরা যাতে বিলীন হয়ে না যায় সেজন্য আমাদের সকলের ডলফিন ও তিমির প্রতি যতœশীল হওয়া দরকার

ডলফিন রক্ষার গুরুত্ব

ডলফিনের রয়েছে একটি জটিল সামাজিক কাঠামো। এরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের এরা গুরুত্বপূর্ণ শিকারী, মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপকূলীয় অঞ্চলে পর্যটকদের কাছে ডলফিন একটি প্রধান আকর্ষণীয় জীব হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া, অনেক উপকূলীয় সম্প্রদায়ের অর্থনীতিতে এরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

ডলফিনের ইকোলোকেশন

ডলফিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ঠ হল ইকোলোকেশন, যা সমস্ত ডলফিন প্রজাতি ভাগ করে। ইকোলোকেশন হল সেই প্রক্রিয়া যা ডলফিন, তিমি, বাদুড় এবং অন্যান্য কিছু প্রাণীর প্রজাতি তাদের নেভিগেট করতে সাহায্য করে। এটিকে নিখূঁত “প্রাকৃতিক তৈরী সোনার” বলা হয়ে থাকে। ডলফিনরা শব্দ-তরঙ্গ ছুঁেড় মাছ শিকার করে। ঘোলা পানিতে এরা পথ খুজে পায়। এই পদ্ধতি অবলম্বনে বাদুড় অন্ধকারে দেখতে পায়। ডলফিনরা সবসময় ইকোলোকেশন ব্যবহার করে না। সাধারণতঃ অজানা পরিবেশে বা ঘোলা জলে ইকোলোকেশন ব্যবহার করে এদের দৃষ্টিশক্তি পরিপূরক করে।

ডলফিন ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জলসীমা রেখায় ডলফিন ও তিমির এক অসাধারণ বৈচিত্রকে ধারণ করছে। দেশের নদী, উপকূল ও বঙ্গোপসাগরে নানা রকমের ডলফিন দেখা যায়। উপকূলে ডলফিনের পাশাপাশি দেখা যায় পরপয়েস এবং গভীর সমুদ্রের অতল স্পর্শে আছে ডলফিনের জাত ভাই তিমি। বিশ্বের ৮০ টিরও বেশি প্রজাতির ডলফিন-তিমির মধ্যে বাংলাদেশে রয়েছে ১০ প্রজাতি। এদের বেশিরভাগ উপকূলীয় জলাশয় এবং অতলস্পর্শ নামক গভীর গিরিখাতে বসবাস করে।

বাংলাদেশের নদ-নদীতে বসবাসকারী অল্প সংখ্যক ডলফিনের মধ্যে রয়েছে শুশুক বা গাঙ্গেয় ডলফিন (Platanista gangetica) (চিত্র-২(ক))। শুশুক ছাড়াও বাংলাদেশের নদীতে আরেক ধরনের যে ডলফিন পাওয়া যায় তার নাম ইরাবতী ডলফিন (Orcaella brevirostris) (চিত্র-২(খ)) যা মহাসাগরীয় ডলফিনের ইউরিহ্যালাইন (অর্থাৎ বিভিন্ন লবণাক্ততা সহ্যকারী) প্রজাতি। দেশের সুন্দরবন এবং এর সংলগ্ন উপকূলীয় জলরাশিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ডলফিন বাস করে। কারণ সুন্দরবণ এক অন্যন্য স্থান, যা এশিয়াতে মিষ্টি পানির ডলফিনের শেষ দুই প্রজাতিকে লালন করছে। এরা হলো শুশুক ও গোল মাথার ইরাবতী ডলফিন। শুশুক একটি মিষ্টি পানির ডলফিন যা সুন্দরবন ছাড়াও আমাদের দেশের বড় বড় নদীতেও দেখা যায়। এই ডলফিনটি প্রায় বিপন্ন। বাঁকানো ঠোঁটের কারণে মনে হয় ইরাবতী ডলফিন সারাক্ষণ হাসছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বেশী ইরাবতী ডলফিন রয়েছে। মায়ানমারসহ অনেক দেশেই মাছ শিকার করতে ইরাবতী ডলফিনের সাহায্য নেয়া হয়। এছাড়া মালয়েশিয়া, ফিলিাপাইন, ভারত ও নেপালেও ডলফিন পাওয়া যায়।

সুন্দরবন উপকূলে ইরাবতী ডলফিনের সাথে আরও দেখা যায় পাখনাহীন পরপয়েস এবং গোলাপী ডলফিন (Inia geoffrensis)। পরপয়েসের পিঠে কোন পাখনা নেই। এদেরকে পাখনাহীন পরপয়েস বলা হয়, অন্যদিকে গোলাপী ডলফিনের পিঠে কুঁজের উপরে পাখনা আছে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক এ সকল ডলফিনের গায়ের রং দেখতে অনেকটা গোলাপী।

সমুদ্রের অতলস্পর্শের কিনারে দেখা যায় বোতলনোস বা বোতলনাক ডলফিন ((চিত্র-২(গ) নাম বোতলনাক হলেও নাকটি নয়, ঠোঁটটি অনেকটা বোতলের মত। সমুদ্রের আরও গভীরে বসবাস করে ব্রিডিস তিমি বা বেলিন তিমি (Balaenoptera brydei))। এরা একটু পর পর পানির ফোয়ারা ছুঁড়ে এদের উপস্থিতি জানান দেয়। আরও বেশী গভীরে রয়েছে চিত্রা ডলফিন (Stenella attenuata), যার গায়ে চিত্রা হরিনের মত ফোঁটা ফোঁটা দাগ রয়েছে। এখানে আরও রয়েছে ঘূর্ণি ডলফিন (Stenella longirostris) যারা পানির উপরিভাগে লাফিয়ে উঠে ৫-৭ বার স্ক্রু-এর মত ঘুরে আবার পানিতে ডুব দেয়। বঙ্গোপসাগরের আরও গভীরে আছে রাফ-টুথড ডলফিন (Steno bredanensis)। এই ডলফিনটির সবচেয়ে দৃশ্যমান বৈশিষ্ঠ্য হলৈা শঙ্কুযুক্ত মাথা এবং সরু নাক।

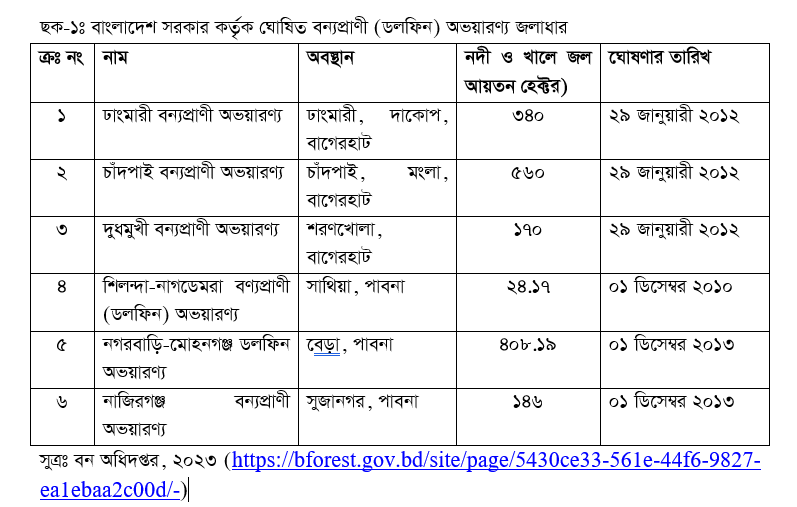

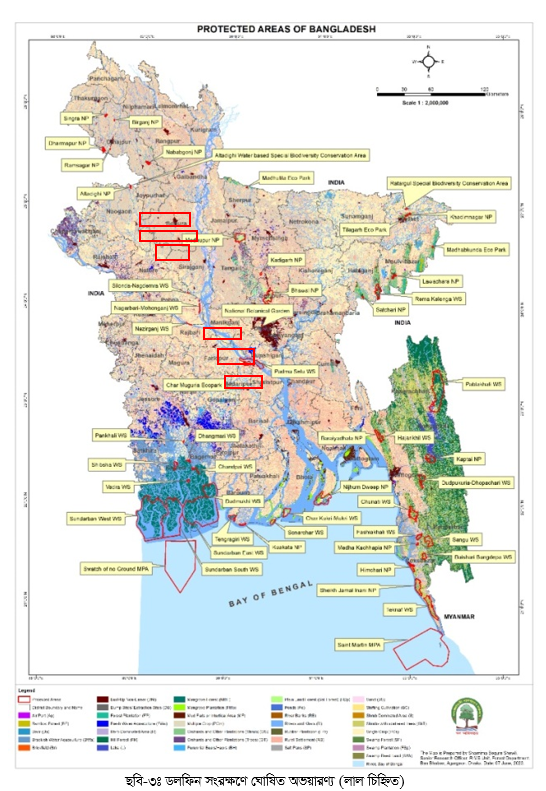

মনুষ্যসৃষ্ট কারনে এই ডলফিন ও তিমিরা আমাদের দেশে আজ হুমকির মুখে। প্রতিনিয়ত মানুষ দ্বারা নদী ও সাগর দূষিত হচ্ছে। অন্য দিকে উজানে বাঁধ নির্মানের ফলে ডলফিনের আবাসস্থল সংকুচিত হওয়া, বিষ দিয়ে মাছ ধরা, অতিরিক্ত মাছধরার ফলে ডলফিনের খাদ্য সংকট এছাড়া নদীতে মিষ্টি পানির পরিমান কমে যাওয়ার কারনে ডলফিনের সংখ্যা দিনদিন কমে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের মাছ ধরার জালে আটকা পড়া, চরে আটকা পড়া, চলন্ত নৌযানের সহিত সংঘর্ষ এবং নদী ও সমূদ্র দূষনের কারনে ডলফিন আজ বিপন্ন। স্থানীয় জনগণের জন্য মৎস্য সম্পদের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে এবং মিষ্টি পানির ডলফিন সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার দেশে বিভিন্ন জলাধারে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করেছে (ছবি-৩)। নিম্নে ছক-১ এ তালিকা উল্লেখ করা হলো।

বাংলাদেশে ডলফিনের জন্য সুন্দরবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। পূর্ব সুন্দরবনে ঘোষিত বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য গুলো হলোঃ

১) ঢাংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যঃ ৬.৩ মাইল দীর্ঘ নদীর এই অংশটি ঘাঘড়াামারী টহল ফাঁড়ি থেকে শুরু হয়ে করমজল ফাঁড়ির ২ কিলোমিটার দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত।

২) চাঁদপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যঃ ৯.৮ মাইল দীর্ঘ নদীর এই অংশটি (জোংরা টহল ফাঁড়ি থেকে শুরু হয়ে আন্দারমানিক টহল ফাঁড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত।

৩) দুধমুখী বন্যপ্রানী অভয়াশ্রমঃ ৩.৪ মাইল দীর্ঘ নদীর অংশটি ভোলা নদীর মোহনা থেকে শুরু হয়ে উজান দিকে বেতমোর নদীতে শেষ হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ডলিিফনসহ সব বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর বিধায় জীববৈচিত্র সংরক্ষণের বিষয়টি সংবিধানে সন্নিবেশিত করেছে এবং প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। সে অনুযায়ী আইন প্রয়োগসহ ডলফিন সংরক্ষনে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান থাকলেও প্রাণীগুলো এখনও হুমকীর মুখে রয়েছে।

ডলফিন সংরক্ষণে করণীয়

সুুন্দরবনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে সাতটি ডলফিন সংরক্ষণ দল গঠন করা হয়েছে, যারা বনকর্মীদের সাথে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ডলফিন সংরক্ষণে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, হালদা নদীর ডলফিন সংরক্ষণে ম্যানেজমেন্ট প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ডলফিন রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে বন বিভাগ এবং ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি (WCS) বাংলাদেশ এর মাধ্যমে সিংহভাগ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু, সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলেই দেশের ডলফিন সংরক্ষণে সফলতা পাওয়া সম্ভব।

নিম্নে সাধারণ জনগণের ডলফিন সংরক্ষণে করণীয় বিষয়ে উল্লেখ করা হলোঃ

১) চরে বা মাছ ধরার জালে আটকা পড়া জীবিত ডলফিন দেখলে তাৎক্ষণিক এদের মুক্ত করে দিতে হবে।

২) দূর্ঘটনাবশতঃ জালে আটকা পড়লে বেশী সময় কালক্ষেপন না করে জাল কেটে তাড়াতাড়ি ডলফিনকে মুক্ত করে দিতে হবে।

৩) ডলফিন উন্মুক্ত করার সময় মানুষের হাত এদের মুখ/ঠোঁট থেকে দূরে রাখতে হবে। কখনও এদের নাক ঢাকা যাবে না বা নাকের ছিদ্রে পানি দেয়া যাবে না।

৪) বেশীক্ষণ সূর্যের আলোতে থাকলে ডলফিন মারা যাবে, তাই এদের উন্মুক্ত করার সময় এদের শরীর একটি ভেজা কাপড়ের টুকরো দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে।

৫) কোন অবস্থাতেই ডলফিন ইচ্ছাকৃতভাবে ধরা যাবে না, মারা যাবে না বা এদের মাংস ও তেল বিক্রি করা যাবে না। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ডলফিন মারলে বা এদের কোন অংশ ভোগ দখল করলে ২ বছর পর্যন্ত জেল এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে।

৬) ডলফিন ধরা বা এদের কেনা-বেচা করা দন্ডনীয় অপরাধ।

৭) ডলফিনকে কখনও পুকুর বা বদ্ধ জলাশয়ে রাখার চেষ্টা করা যাবে না, এরা এ পরিবেশে বাঁচতে পারবে না।

৮) দূর্ঘটনা বশতঃ কোন জালে যদি ডলফিন আটকা পড়ে মারা যায় বা অন্য কোথাও এদের মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তখন করণীয় বিষয়ে স্থানীয় বন বিভাগে অথবা ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি (ডঈঝ) বাংলাদেশ প্রোগ্রাম এর সাথে যোগাযোগ করে তাদের পরামর্শ নিতে হবে।

এভাবেই সরকার, সোশ্যাল, প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়া এবং সাধারণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনে চমৎকার এবং উপকারী এই প্রাণীটি বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।

লেখকদ্বয় পরিচিতি:

*প্রাক্তন পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা), বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ-২২০১।Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Mobile: +8801712103281

**ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর-৩৬০২।Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Mobile: +8801717890571 & +8801617890571

- Written by Shafiul Azam

- Category: গবেষণা ফিচার

রোটারিয়ান ড. মো. হেমায়েতুল ইসলাম আরিফ

ভূমিকা: একটি বিশেষ দিনের কথা

প্রতি বছর ২৪ অক্টোবর পুরা বিশ্বে 'বিশ্ব পোলিও দিবস' পালন করা হয়। এই দিনটি শুধু ক্যালেন্ডারে একটা তারিখ নয়। এই দিনটি আমরা পোলিও নামক ভয়ঙ্কর রোগটির কথা স্মরণ করি, যারা এটির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তাদের শ্রদ্ধা করি এবং একটি পোলিওমুক্ত পৃথিবীর জন্য আমাদের শপথ নিই। এই লড়াইয়ের সবচেয়ে বড় সৈনিক হল 'রোটারি ইন্টারন্যাশনাল' নামের একটি সংগঠন। ২০২৫ সালের লড়াইটি এখনও বাকি। এই লেখাটি আপনাকে বলবে পোলিও দিবস কী, পোলিওর ভ্যাকসিন কিভাবে আবিষ্কার হল, পৃথিবী এখন কতটা নিরাপদ, বাংলাদেশের সাফল্য এবং এই পুরো যুদ্ধ থেকে আমরা কি শিখলাম। বিশ্ব পোলিও দিবস আসতে চলেছে। আমরা এখনও পর্যন্ত অনেক দূর এগিয়েছি, কিন্তু শেষ

- Written by Shafiul Azam

- Category: গবেষণা ফিচার

কৃষিবিদ ডাঃ শাহাদাত হোসেন পারভেজ, আজীবন সদস্য, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশের সেবাধর্মী ও মানবিক সংগঠনগুলোর মধ্যে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (জেডআরএফ) একটি উজ্জ্বল নাম। প্রয়াত শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) এর স্মৃতিকে ধারণ এবং প্রান্তিক মানুষের জন্য টেকসই সহায়তা নিশ্চিত করার মহৎ উদ্দেশ্যে ১৯৯৯ সালের ১৮ অক্টোবর এই ফাউন্ডেশনটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

- Written by Shafiul Azam

- Category: গবেষণা ফিচার

কৃষিবিদ ডা. শাহাদাত হোসেন পারভেজ: আজ বিশ্ব খাদ্য দিবস। খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকার, কিন্তু এর নিশ্চয়তা শুধু উন্নয়নের প্রশ্ন নয় এটি মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এ বছরের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য ঘোষণা করেছে “Water is life, water is food – leave no one behind.” কারণ পানি ছাড়া খাদ্য নেই, আর খাদ্য ছাড়া টেকসই মানবসভ্যতার অস্তিত্ব অসম্ভব।

- Written by Shafiul Azam

- Category: গবেষণা ফিচার

সমীরণ বিশ্বাস: "ভাত-মাছে বাঙালি" এই তো পরিচয়, খাদ্যই সংস্কৃতি, খাদ্যেই বিশ্বাস এই তো আমাদের আবশ্যিক আশ্রয়। খাদ্য শুধু পেটের প্রয়োজন নয়, এটি আমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ও আত্মপরিচয়ের অভিব্যক্তি। প্রতিটি অঞ্চলের পাতে উঠে আসে তার ইতিহাস, প্রতিটি রন্ধনপ্রণালী বলে তার সভ্যতার ভাষা। আমাদের বাংলার প্রতিটি মৌসুম, প্রতিটি উৎসব, এমনকি প্রতিটি পারিবারিক মুহূর্তেও খাদ্যই কেন্দ্রে। পান্তা-ইলিশ হোক বা পায়েস, লুচি-ছোলার ডাল হোক বা খিচুড়ি, সবকিছুতেই লুকিয়ে আছে এক একটি গল্প, এক একটি সংস্কৃতির অধ্যায়। "উত্তম খাদ্যে গড়ি আগামীর স্বপ্ন" এই বাক্যটি শুধু একটি বার্তা নয়, এটি একটি দায়িত্ব। যে খাদ্যে আছে পুষ্টি, গুণ, আর যত্ন, সেই খাদ্যই নির্মাণ করে সুস্থ শরীর, সজীব মন, এবং এক আশাব্যঞ্জক আগামী। শরীর যদি হয় মন্দির, তবে খাদ্য তার পূজার উপাচার। সেই উপাচারে যদি থাকে যত্ন আর শুভবুদ্ধি, তবে ভবিষ্যৎও হবে উজ্জ্বল আর উন্নত। আসুন, আমরা খাদ্যের প্রতি সচেতন হই, স্থানীয় ও মৌলিক খাদ্যকে গুরুত্ব দিই, পুষ্টিকর, নিরাপদ ও পরিমিত আহারে গড়ি একটি সুস্থ জাতি, সুস্থ সমাজ এবং এক উজ্জ্বল আগামীর স্বপ্ন।

- Written by Shafiul Azam

- Category: গবেষণা ফিচার

By Dr QU Dongyu, Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations

This year’s World Food Day marks 80 years since the founding of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), whose mandate from the outset has been to ensure humanity’s freedom from want.

Today, around 8.2 percent of people face chronic undernourishment. That compares to roughly two-thirds of the global population living in areas with inadequate food supply in 1946, as revealed by the first World Food Survey conducted by FAO in its first months of existence. Moreover, in 2025, even with a population more than three times as large, the world produces more than enough calories to feed everyone.

As we mark this day and reflect on challenges past, present and future, I am reminded of one conclusion from that long-ago survey: “The choice is between going forward and going backward.”

FAO and its member countries have achieved a lot: eliminating the rinderpest virus, establishing the Codex Alimentarius food safety standards, nearly tripling global rice yields since setting up the International Rice Commission in the late 1940s, negotiating international treaties on fisheries practices and genetic resources, setting up early-warning monitoring schemes to mitigate the risk of pests and plant and animal diseases, establishing and hosting the Agricultural Market Information System to support trade, and the development of dietary guidelines to tackle not just stunting but also the world’s growing overweight trend.

When desert locust outbreaks started in 2019 – coinciding with the hardest times of the COVID-19 – $231 million was mobilized to mitigate a crisis that ultimately saved $1.77 billion in losses and secured food for more than 40 million people across 10 countries.

Credit for such achievements goes rightly to our Members who have been steadfast in their support of the idea that a world without hunger is a better one for everyone, rich or poor, North or South. These and other successes show what is possible when nations pool knowledge and resources, when there is political will, and when effective partnerships are forged.

Sustaining the spirit of cooperation that has existed for the past eighty years is increasingly urgent; the global agrifood system is more interconnected than ever with more than a fifth of all calories crossing international borders before being consumed. At the same time, threats to those agrifood systems from climate shocks, pests and diseases, economic downturns, or the fallout from conflict, respect no borders and can unwind years of progress against hunger and malnutrition. As we see today with the spread of highly pathogenic avian influenza, more commonly known as bird flu, Fall armyworm and locust, no single country can combat such transboundary threats by working alone.

We must ensure that the more than one billion people working in the agrifood systems that feed us all have the resilience to withstand and overcome the risks they constantly face.

We have the technologies, proven financial mechanisms, along with enabling policies, know-how and the capacity to rapidly achieve the goal of ending hunger. Enabling access to markets is key both to mitigating inequalities that erode resilience and to getting food to where it is needed. Full market participation means access to drought-resistant seeds, sustainable fishery and forestry norms, agreed phytosanitary standards, digital technologies, innovative resource-management tools and early-warning systems.

We have a framework in place to scale up and accelerate our task. The FAO Hand-in-Hand Initiative identifies and prioritizes investment opportunities in places where poverty and hunger are highest and agricultural potential is the greatest. The FAO One Country One Priority Product initiative promotes unique national agricultural products to drive sustainable agrifood systems and rural prosperity. The South-South and Triangular Cooperation programme recognizes that many developing countries have become major players in global development and economic governance and supports investment and partnership. The Digital Villages initiative aims at enabling farmers around the world to use digital technologies, expanding access to e-commerce opportunities and reducing the digital gap. And the G20 Global Alliance Against Hunger and Poverty unites countries and partners to mobilize action and investments for ending hunger and reducing poverty worldwide. These and many other tools work when they are deployed efficiently and effectively, and they work even better when consistently and coherently applied.

At FAO, we channel this vision through the Four Betters: Better Production, so farmers can produce more with fewer resources; Better Nutrition, because quality matters as much as quantity; a Better Environment, to sustain healthy ecosystems and their multiple benefits; and a Better Life for all, so rural communities can build dignity and opportunity. Together, the Four Betters ensure that no one is left behind.

If we choose not to pursue these goals, we will go backwards. Eighty years on, hunger is still with us, but it is not inevitable. With shared purpose, we can – we must – move forward. With continued collaboration, we can finish the job of ending hunger. For a better food-secure future for all.